王世襄(1914年5月25日—2009年11月28日),字暢安,男,漢族,原籍福建福州,生于北京。王世襄是我國著名文物專家、學者、文物鑒賞家、收藏家。中央文史研究館館員。享受國務院特殊津貼。1938年獲燕京大學文學院國文系學士學位。1941年獲燕京大學文學院碩士。1947年3月任故宮博物院古物館科長及編纂。1962年10月任文物博物館研究所、文物保護科學技術研究所副研究員。1980年11月任文化部文物局中國文物研究所研究員。九三學社成員,第六、七屆全國政協委員。

——————

在幾個月前,我因參加中央音樂學院民族音樂研究所的湖南音樂采訪隊,有機會去湘南的江華瑤族自治縣旅行。

這個自治縣是1955年11月才成立的。現在的江華是原來的水口鎮,南距舊江華九十里。舊江華現名沱江鎮。我們去時,從湘桂鐵路線上的冷水灘下車,坐一天的汽車到道縣。由道縣到江華一百八十里,那時公路已開始修建,但還不能通車;水路是上水,起碼要走半個月,因此只能步行。

在到道縣的第二天早晨,我們請了兩位搬運員,挑著行李和錄音機。踏上征途。

第一天只走六十五里,宿于橋頭鋪。次日,天還沒亮,在微雨中出發,約十時到沱江鎮。打過尖,再往南行,走了二十里,公路路基越來越高,把我們帶進了山中。直到竹園寨附近,才離開公路,沿著小路走下山谷。

到竹園寨時,一條急流橫在前面,是東江將要流出山峽的地方。原來瀟江在道縣以上稱為沱江,沱江在沱江鎮以上又分兩岔:從西南流來、發源于廣西的叫西江;從東南流來、發源于廣東的叫東江。

在竹園寨渡過東江,沿著江東岸的窄徑前行。江面有幾十米寬,水流得特別急。兩岸山嶺連綿,一般估計只有二三百米高,但陡得厲害,至少有七十度。山上長滿了青得發黑的杉林,密密麻麻地,遠遠望去,好似匍匐在水邊的兩條大蒼龍;而我們則在龍肚子邊上行進。走五里后,到了山峽中第一個小鎮霧江,由嶺際到江面,彌漫著一片濕重的霧氣,據當地人說,這里就是天晴日出,霧氣也是不會全消的,真是名符其實的霧江了。從霧江起,公路路基又出現,它是在山坡上硬鑿出來的,路上滿是倒下的樹木和石頭,增加了我們行路的困難。這天共走七十五里,夜宿花江。

第三天,只剩四十里路,心情輕松得多,大家放慢了腳步,瀏覽路上風景。東江里的船只,有滿載貨物卻輕如一片葉子的下水船;有六七人背纖、四五人跳在水中抵住船身與急流搏斗的上水船;有由幾百根杉木扎成向下溜去的木排。最安閑的要算漁船了,篷上及兩舷蹲著黑色的大魚鷹子,有的縮著頭睡覺,有的用嘴梳理翎翅,它們要到夜晚才開始一天的工作。

一路植物茂盛,絕大多數叫不出名字。有一種秋海棠,石壁上一長就是一片,它的花葉比普通人家種的都要細弱些,但花莖瘦長,風姿很幽媚。還有野茶蘼,白色繁花,像一匹輕紗似的搭在三四丈高的樹上,爬過樹梢,又倒垂下來,低拂水面,江風吹過,香氣散滿山林。

1936年,王世襄先生在燕京大學(圖片來源于網絡)

到江華了。一眼望去,這個原名水口的山鎮,正位于一條小河與東江匯合的三角尖上。臨水一排吊腳樓,只有幾十家門面,樓房的缺口處,扎著一個木牌坊,下面是用石階疊成的碼頭。

碼頭前面,一艘載著來往乘客的渡船,正向岸邊攏來。左右淺灘上泊著十幾只木船。上流全是木排,許多人還在用篾條編扎。一座簇新的長橋橫跨河上,把兩岸的市街銜接在一起。

那天正是江華的“鬧子”(即集日),從四鄉來的人特別多,石板街的兩旁擺滿了大大小小的筐子、籃子,是瑤族婦女在出售各種農產品。她們身上都穿著一幅用銀鏈從項間掛下、而在腰上束住的粗布圍裙。街上的鋪子,不管是百貨公司、布店、飯鋪、面館,都擠滿了人。最忙的是縫紉生產合作社,十幾架縫紉機,車得山響,墻上掛滿了衣料,地上也堆滿了花布。街上還有郵局、土產收購站、新華書店、診療所、藥房等等。

江華瑤族自治縣文化科及文化館招待我們住在縣人民委員會。到后就由文化館館長謝琦同志陪同去訪問縣長趙自現同志。這位五十多歲的縣長,是一位瑤胞,頭發已有些斑白,但精神卻十分飽滿。他告訴我們:在解放前,國民黨反動派除向瑤胞壓榨勒索外,再不接近瑤胞,所以縣政府不妨遠遠設在漢族聚居的舊江華。解放后,在人民政府民族政策的光輝照耀下,瑤胞的事,由瑤胞自己來管。水口是瑤胞所住林區的中心,因此,必須把縣人民委員會遷到這里來。當然,水口的其他條件是很不夠的,首先是交通太不方便,修筑公路有困難,同時因為山窩里根本沒有平地,造屋也不容易。但為了瑤胞的利益,政府盡一切辦法解決這些困難。半年多來,這里的人口已由二三百人增加到將近一千人,許多商店由鄰縣遷來,市面熱鬧多了。瑤胞生活上的變化,與解放前簡直沒法比。

當天下午,謝琦同志帶我們四人去訪問住在屋背沖的瑤胞。屋背沖離縣城只十里路,翻過小河對岸的山嶺就是。上山的路只有一尺來寬,由于終年被杉樹蔭蔽著,所以長滿了苔蘚,從山下望上去,好像沒有路似的。山很陡,繞著山腰漸漸向上盤旋,轉折特別多。上山的訣竅是只可往前看,往上看,如向山下看,腿會發軟的。大家都小心翼翼地往上爬,一腳踏穩才敢抬起另一只腳。謝同志說:在這樣的路上,瑤胞們還要挑上一百多斤的東西飛跑呢!

這一帶山土肥沃,空氣濕潤,適宜杉樹生長,樹苗栽下后大約二十多年就可砍伐一次。樹長得很密很直,樹根與樹梢的圍徑差度也小。山中又有河流、可以把木排直接放出來。據專家意見,這是很好的林區。

爬到嶺背上,霧氣忽然大起來,下看來時的道路,早已消失在一片空蒙里;就是我們幾個人,相隔只有七八步,看過去也是模糊的。大家緊緊跟著謝同志走,忽然眼前出現一簇竹林,和幾叢茶樹,繞過竹林,走進一座杉木柵欄,就是屋背沖的盤家了。在門口碰到幾個孩子,不論大小,每人口袋上別著一支鋼筆。跟著大人也出來了,在謝同志的介紹下,我們受到了屋主人的歡迎。

這是一幢朝南的一字三間的新蓋房子,杉木皮蓋的屋頂,門窗墻壁,也一律用杉木做成,刨光的木板上泛出黃亮的光澤。靠著東西兩間的山墻,每邊又搭了一間棚子,使整個房子成了五開間的格式。堂屋在正中,約有一丈多見方,進門迎面是供祖先的神龕,墻壁上掛滿了紅色的對聯,是房子落成時親友們送的。東西二間的前后檐部分住人。西間有一道寬大的樓梯通到樓上,糧食和農具就放在那里。廚房和浴室在西邊的棚子里,東邊的棚子是牛欄、豬圈、雞窩及廁所。這樣的安排是很經濟而實用的。

我們和主人坐下扯起家常來。他們都會講“客話”(瑤胞稱漢語為客話),口音接近西南官話,和我們交談并沒有什么困難。那位六十來歲的老先生叫盤盛朝,中年婦女是他的女兒,高高的個子約三十多歲的男子叫盤代清,是他的女婚,現任屋背沖高級農業生產合作社的生產組組長。他們有三個孩子,全家一共六口人。原來瑤胞也有納贅的風俗,男子在結婚后,便在女家住下來,成為一家人。

講起他們的生活情況,老爺兒倆的話可就開了閘了。老先生說:“你看,這所新房子是1953年蓋的,要不是解放,我們做夢也住不了新房呀!你知道,現在蓋新房的不是我們一家,我們整個瑤山都翻身了!”老先生激動的心情,也表現在墻上的那副對聯上,聯上說:“好生活都蒙共產黨所賜,今解放才得新樓房安居!”

盤代清接著說:“解放前,山地都是山主的。我們好不容易開了荒,插上了杉樹簽,受苦受累,盼著樹長成后能分到幾棵,可是沒等成材,樹苗就被逼賣出去,眼看著親手栽的樹長大了都歸人家。解放后可好了,我們每人分到二十七兩碼子(木材的計算單位,每兩碼子等于2.5立方米木材),現在山跟樹都是我們自己的,再也沒有人剝削我們了。要不然,哪能蓋新房呢?

“自從成立了高級合作社,我們每年做二百五十個勞動日,光工分就用不完,再加上早晚砍些柴賣,一挑就是一元五角錢,今年(1956) 谷子賣六元四一擔,只要幾挑柴就能換回一擔谷子。所以現在我們瑤山里都能吃飽穿暖,孩子們也能上學了。”

女主人端出洗臉水請我們洗臉,搪瓷臉盆是新的,雪白的手巾,胰子盒里還放著香皂。過一陣,又請我們去洗澡。浴室是用杉木圈成的一個圍子,西北角有一個大水桶,竹簡引著山泉日夜往桶里流;東邊有一座專燒洗澡水的灶頭;中間放著浴桶,有半人多高,洗澡水冒著熱氣。我們在長沙時就聽民族事務委員會的同志講過,瑤胞請客人洗澡是表示親熱之意,客人一定得接受這種邀請,否則,就會被主人認為見外的。

天還沒有大黑,主人點亮了蓋著白玻璃罩的大煤油燈,掛在堂屋中央,接著就擺出一席豐盛的晚餐;兩大碗臘肉,一碗臘雞,四碗豆腐,和一碗和著蒜泥的辣椒醬。豆腐邊用油微微煎黃,蘸著辣椒醬吃,味道很美。每人面前還有一盅紅芋酒,微苦,咽后卻又回出甜味來,還帶一些烤白薯的香味。白米飯,每碗盛得出尖。主人殷勤讓客我們毫不拘束地大嚼了一頓。

飯后飲了主人自己焙的綠茶。江華的茶是有名的,味像龍井而還要猛一些。這時,屋背沖的幾家鄰舍都來了,堂屋里坐滿了一圈人。他們聽說我們是從北京來采訪音樂的,很快就組織了一個精彩的晚會。盤盛朝的本家哥哥盤盛興是這村的嗩吶名手,幾個小伙子,夾著鑼鼓鐃鈸,隨著他來了。他先給我們奏了幾支瑤族嗩吶曲,其中有火熾歡騰的《萬馬過橋》,抒情的《蜜蜂過嶺)和(毛栗花》等。曲調和漢族的嗩吶曲雖有相似之處,但還是有它自己的高亢開朗的風格。

大家越玩越高興了。盤代清從箱子里取出傳家的民族服裝來給跳長鼓舞的人穿。瑤胞的民族服裝可真好看呀!頭帕、褂子、圍裙和褲子是一套,在那深藍色的粗布上用紅綠白線繡著各種花紋,很美麗,也很諧調自然。長鼓舞是瑤胞在舉行盛大儀典“盤王宴”時跳的舞,由四人或兩人集體表演。舞者穿著美麗的服裝,一手拿長鼓,—手打節拍,并做出蓋頂、圍肩、纏腰、繞膝種種舞姿。這時樂隊奏起嗩吶,敲著鑼鼓,曲聲、鑼鼓聲由徐而疾,舞蹈也跟著逐節發展;到達最高潮后,忽然又慢下來,終于回到了輕盈婆娑的步伐。這種有著悠久傳統的民族舞蹈,充分表達了瑤胞熱愛生活的快樂健康的感情。

王世襄先生晚年騎車上街買菜(圖片來源于網絡)

長鼓舞罷,接著唱起《盤王歌)來,曼長而嘹亮的歌聲,非常動人。我翻了一下《盤王宴歌書》,它是用瑤語和漢語夾雜寫成的,雖不能完全看懂,但約略可知書中大意。開始是講瑤族祖先的歷史,記述他們如何與自然災害作斗爭;后面則是平時愛唱的山歌。我記出這樣一首:“后生年少少年時,不作風流到幾時?不信便看黃竹葉,落了何曾轉杵(上)枝?”這首歌詞難道不能和著名的古詩《金縷衣》——“花開堪折直須折,莫待無花空折枝”媲美嗎?

晚會進行到深夜才曲終人散。熱情的主人把最好的兩間臥室讓我們住。新棉被,新褥子,初夏的山中夜晚,還是用得到的。這晚我睡得很香甜。

黎明的時候,山鳥叫醒了我,披衣走出房門,不禁大叫起來。看吧,面前是茫茫的云海,吞吐著無數峰巒,一陣山風吹過,白云飛來了,山峰露了面。又一會,忽又飄來一幅輕紗,緩緩地舒展、舒展,在山邊邊上繞了一個圈子,而后和山峰下升起來的云霧連成一片,整個山空,又給籠罩了起來。云霧的動蕩使人覺得峰巒也在搖晃,一切都仿佛是幻景,然而卻是大自然的真實。

由于山下還有采訪任務,我們不能多留,這天就向主人告別。臨行時送給孩子們一些糖果,并按當地規定交了糧票和膳費。主人怕下山路滑,砍了幾根紫竹子送給我們做手杖,還一直送到山脊才分手。

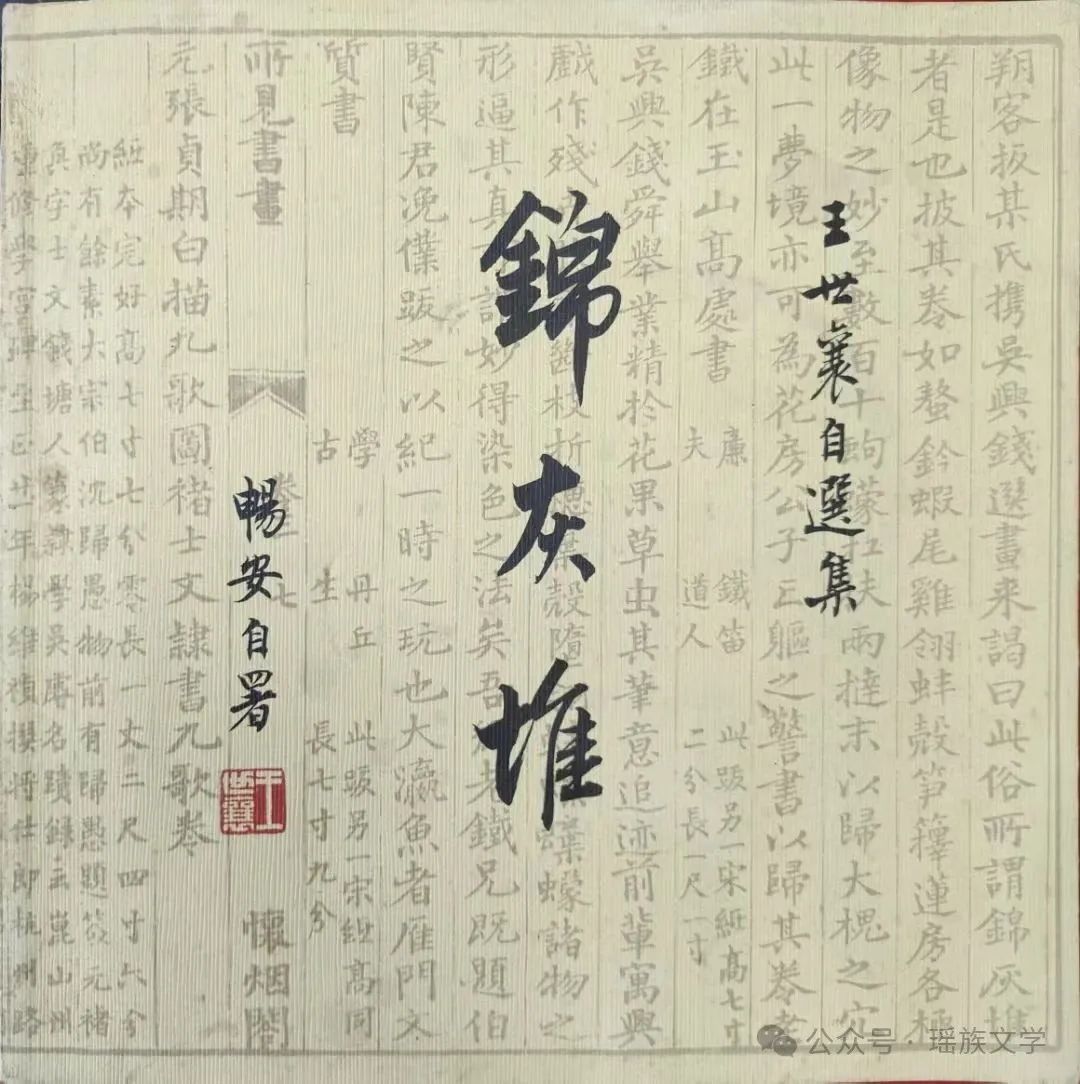

(原載(旅行家)1957年第3期,入選作者自選集《錦灰堆》一書。圖書由江華瑤族自治縣野豬橋瀟賀古道博物館收藏提供)

來源:江華融媒體中心

編輯:劉翥

江華融媒

江華融媒