鳥類是大自然不可或缺的重要成員,在維持自然生態平衡方面發揮著重要的作用。讓我們一起來了解這些可愛的生靈,感受大自然的美好,尋找人與自然和諧相處之路吧!

在鳥類的遷飛過程中,形成了相對固定的遷飛路線。據研究,全球有9條候鳥遷徙路線。

拓展閱讀1

候鳥的故事

“萬里人南去,三春雁北飛。”

“花開紅樹亂鶯啼,草長平湖白鷺飛。”

“小燕子,穿花衣,年年春天來這里。”

……

從這些耳熟能詳的兒歌、古詩里,我們總能見到鳥類的身影;在我們身邊,不同的季節,我們會見到不同的鳥類,這是什么原因?

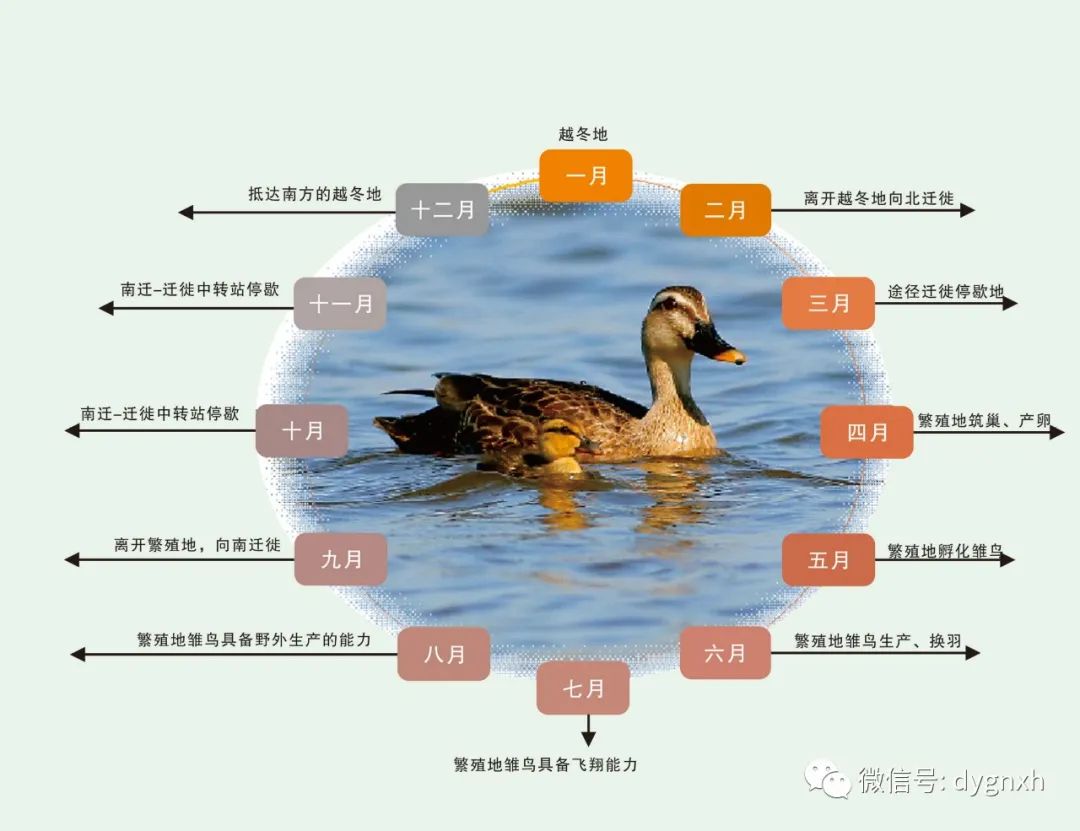

我們了解一下鳥類一年中的生命節律,便知曉其中的秘密:

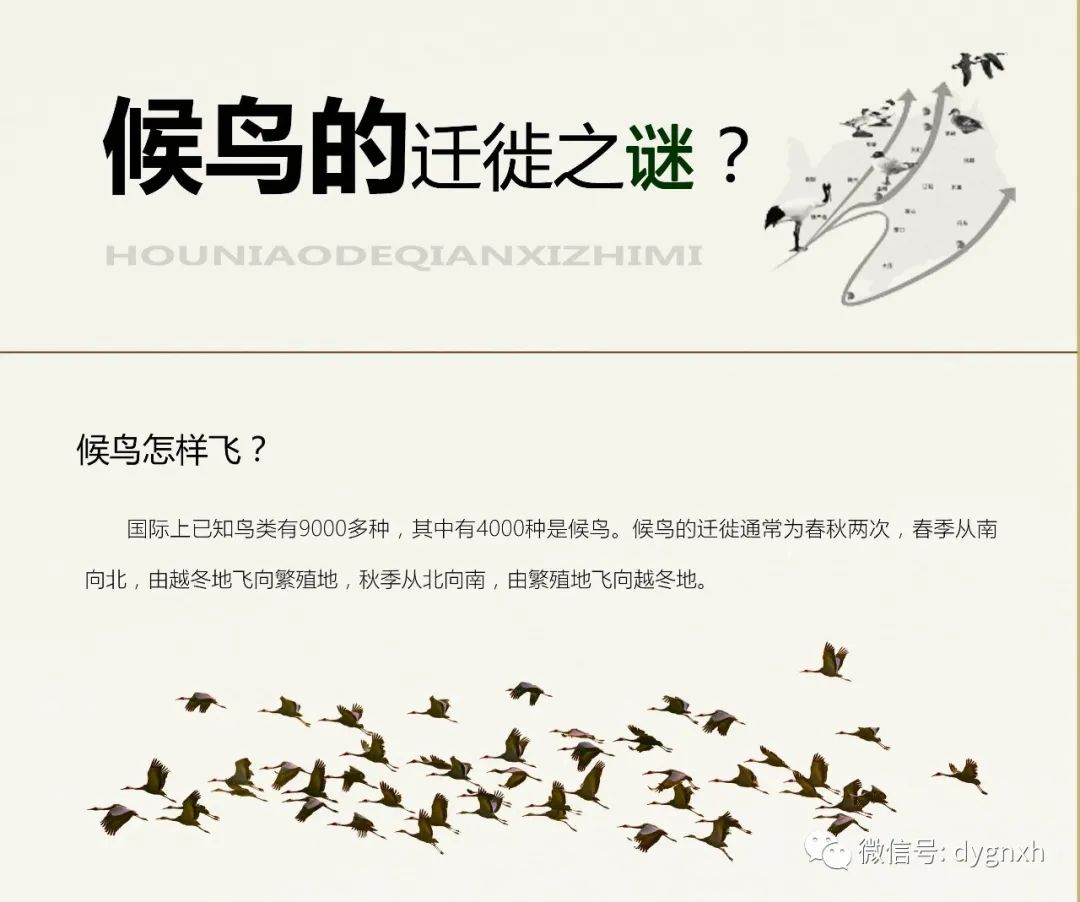

一月:候鳥生活在氣候比較溫暖的南方越冬地(北方天氣嚴寒、食物短缺,不適宜生存)。

二月:北方開始變暖,候鳥準備離開越冬地向北方的繁殖地遷徙。

三月:候鳥已經在遷徙的路上了,如果你處在候鳥遷徙路線上,這個季節會見到很多鳥類。

四月:大部分鳥類已到達繁殖地,如果你在繁殖地,鳥類已到達你的身邊,比如燕子。但很多鳥類會繼續北飛至西伯利亞甚至北極圈。

五月:這是鳥類繁忙的季節,它們正忙著產卵、孵化。

六月:雛鳥破殼而出,母鳥忙著育雛。

七月:雛鳥離巢開始學習飛翔、覓食,具備生存能力。

八月:雛鳥們快速成長,已長成成鳥類的樣子。

九月:西伯利亞、北極圈等北方的繁殖地開始變冷,尋找食物也開始困難,候鳥準備向南遷徙。

十月:候鳥又一次遷徙,這一次是從北向南遷徙,你又見到返程的候鳥。

十一月:大部分候鳥已返回到南方溫暖的越冬地,在這里更適宜它們生存。

十二月:已在南方溫暖的越冬地快樂地覓食棲息了。

拓展閱讀2:

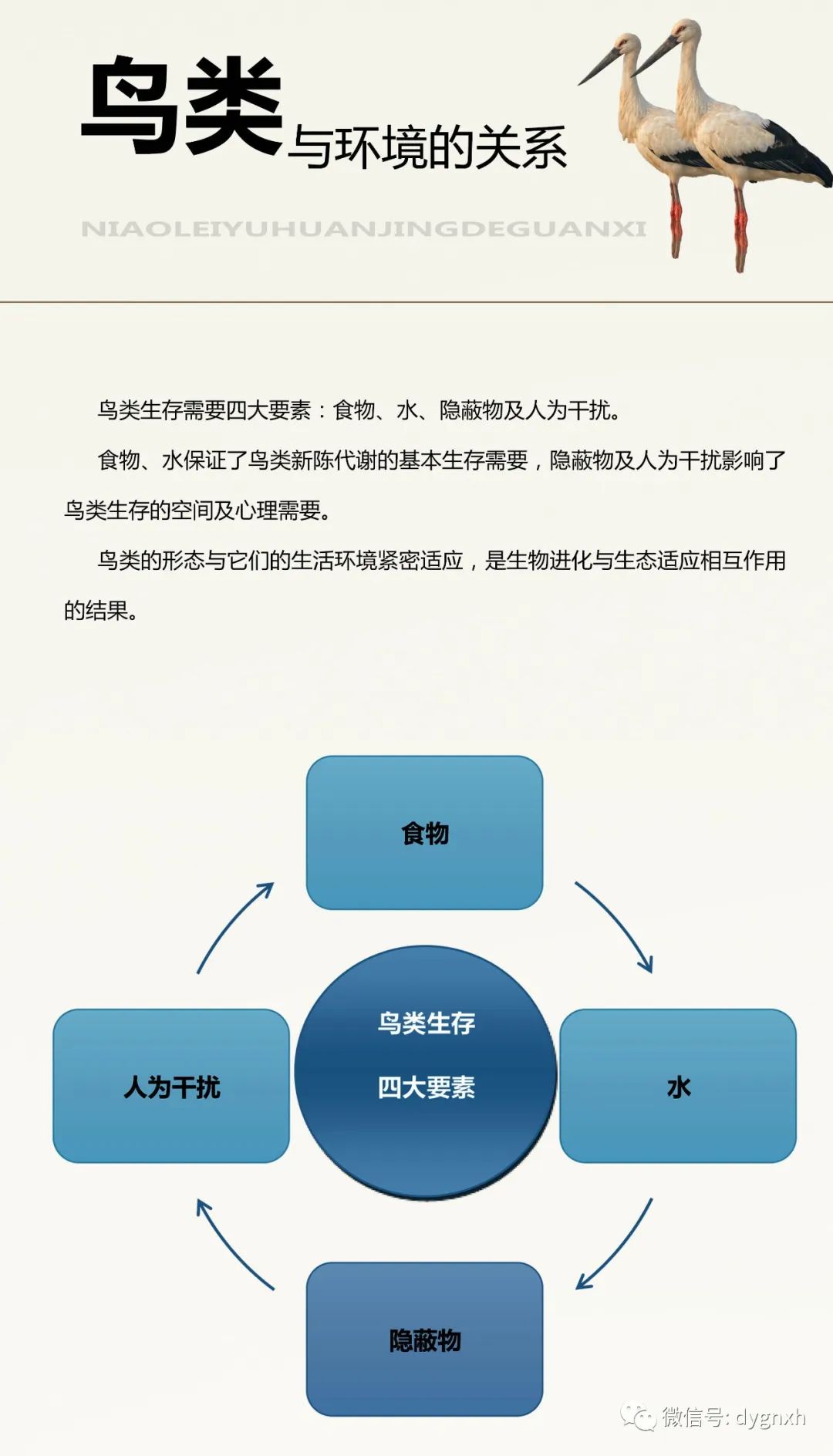

卷羽鵜鶘的秋季遷徙路線

資料來源:百鳥數據

2020年8月,蒙古生態學家Nyambayar Batbayar在蒙古哈拉烏斯湖國家公園對2只卷羽鵜鶘(Pelecanus crispus)佩戴了鳥類衛星追蹤器(備注:衛星追蹤器相當于定位器,能跟蹤鳥類所在位置),獲得了卷羽鵜鶘完整的秋季遷徙路線。

研究人員正在為卷羽鵜鶘進行測量? Nyambayar Batbayar/ WSCC of Mongolia

離開繁殖地時間

到達越冬地時間

遷徙過程

第一只

2020年9月25日

2021年1月8日,中國溫州灣

105天、4200多公里

第二只

2020年10月2日

2021年12月8日,中國溫州灣

95天、3800公里

備注

白天飛行、夜晚休息,整個遷徙途中僅休息了14-15次,白天平均飛行約5-9個小時

記錄顯示,遷徙過程中,經滄州北大港、黃河三角洲、海州灣、中路港、長江入海口附近、杭州灣、臺州灣和溫州灣等區域停歇。這些停歇地的保護及維持遷徙路線的連通性,對于保護卷羽鵜鶘及其他遷徙候鳥至關重要。

在黃河三角洲拍攝到的卷羽鵜鶘,攝影:劉月良

卷羽鵜鶘 攝影:孫勁松

來源:東營市觀鳥協會

來源:網絡平臺

編輯:劉翥

江華融媒

江華融媒